Ein denkmalgeschütztes Haus aus dem 19. Jahrhundert zu sanieren, ist kein gewöhnlicher Renovierungsjob. Wer hier einfach eine moderne Dämmung einbaut, riskiert, die Substanz zu beschädigen - und damit das Kulturgut zu zerstören. Die Lösung? Kapillaraktive und diffusionsoffene Wärmedämmung. Kein Zauber, sondern bauphysikalische Praxis. Und sie funktioniert nur, wenn man versteht, wie alte Mauern atmen.

Warum normale Dämmung in alten Häusern schadet

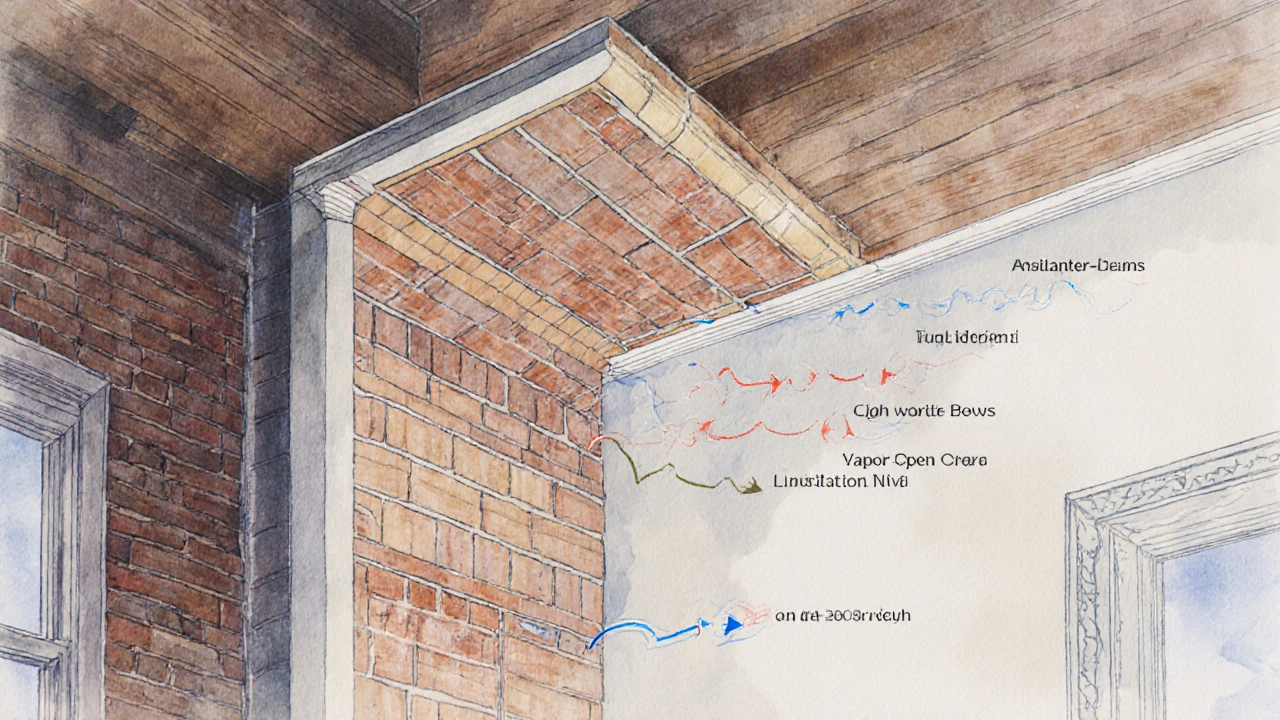

Viele Hausbesitzer denken: Je dichter die Dämmung, desto besser. Das ist bei Neubauten richtig. Bei Altbauten mit Kalkmörtel, Ziegelsteinen und Holzbalken wird es zur Falle. Konventionelle Dämmstoffe wie Polystyrol oder Polyurethan sind dampfdicht. Sie blockieren den Wasserdampf, der natürlich durch die Wände wandert. Der Dampf bleibt stecken, kondensiert an kühlen Stellen - und bringt Schimmel hervor. Das ist kein seltenes Problem. In 45 % der misslungenen Innendämmungen ist genau das der Grund: Dampfbremsen, die nicht zur Substanz passen.Was kapillaraktiv und diffusionsoffen wirklich bedeutet

Kapillaraktiv bedeutet: Der Baustoff kann Flüssigwasser aufnehmen und weiterleiten - wie ein Schwamm, der Wasser von innen nach außen transportiert. Diffusionsoffen bedeutet: Wasserdampf kann frei durch das Material ziehen. Beides zusammen ist der Schlüssel. Historische Mauern haben über Jahrhunderte gelernt, mit Feuchtigkeit umzugehen. Sie nehmen sie auf, speichern sie, geben sie wieder ab - wenn man sie nicht mit Folien und Kunststoffen abschottet.Typische Materialien sind Kalziumsilikatplatten. Sie haben eine Wärmeleitfähigkeit von 0,045 bis 0,055 W/(m·K), eine Rohdichte von 220-260 kg/m³ und können bis zu 30 % ihres Volumens an Wasser aufnehmen, ohne zu schaden. Sie leiten Dampf mit einem μ-Wert von 5-15, während Polystyrol Werte über 50.000 erreicht. Das ist kein kleiner Unterschied - das ist der Unterschied zwischen Sanierung und Zerstörung.

Wie das System funktioniert - und warum der Klebemörtel entscheidend ist

Eine kapillaraktive Dämmung ist kein einzelner Baustoff. Sie ist ein System: Dämmplatte + Klebemörtel + Putz. Und der Klebemörtel ist der unsichtbare Held. Er hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit (0,85-1,2 W/(m·K)) als die Platte - das klingt schlecht, ist es aber nicht. Warum? Weil er die Kapillarität überträgt. Er leitet Feuchtigkeit vom Mauerwerk zur Dämmplatte und weiter nach außen. Sein Diffusionswiderstand (μ-Wert 15-25) ist höher als der der Platte, aber niedrig genug, um den Dampf nicht zu blockieren. Ein falscher Kleber - zum Beispiel ein normaler Dämmkleber - macht das ganze System kaputt. Das ist der häufigste Fehler bei der Ausführung.Materialvergleich: Kalziumsilikat, Zellulose, PU-Streifen

Nicht alle kapillaraktiven Systeme sind gleich. Hier die drei Hauptvarianten:| Material | Wärmeleitfähigkeit λ | μ-Wert | Wasseraufnahme | Kosten pro m² | Beste für |

|---|---|---|---|---|---|

| Kalziumsilikatplatten | 0,045-0,055 W/(m·K) | 5-15 | bis 30 Vol.-% | 125-145 € | Stabile, trockene Wände, hohe Feuchtigkeitswechsel |

| Zelluloseflocken | 0,039-0,042 W/(m·K) | 3-10 | bis 25 Vol.-% | 115-130 € | Ungleichmäßige Wände, schwer zugängliche Bereiche |

| Remmers PU-Streifen | 0,023 W/(m·K) | 10-15 | 10-15 Vol.-% | 135-155 € | Hohe Energieeinsparung, bei Raumverlust begrenzt |

Die Zelluloseflocken dämmen etwas besser, sind aber anfälliger bei undichten Anschlüssen. Die PU-Streifen von Remmers sind die energieeffizienteste Lösung - aber sie brauchen eine spezielle Konstruktion: Dämmstreifen mit Abstand, dazwischen Mörtel, der die Kapillarität übernimmt. Das ist kein Standard-Einbau. Und Kalziumsilikat? Die sicherste Wahl für die meisten Altbauten. Robust, baubiologisch unbedenklich, und seit Jahren in der Praxis bewährt.

Die richtige Planung - ohne Feuchteschutzberechnung kein Erfolg

Ein Fehler, der oft gemacht wird: Man nimmt eine Standard-Dämmstärke und baut sie ein. Das reicht nicht. Jedes Gebäude hat seine eigene Feuchtigkeitsbilanz. Die Planung muss nach DIN 4108-3 und DIN 13788 erfolgen. Das bedeutet: Berechnung der Wandtemperatur, der Dampfdiffusion, der Sorptionsfähigkeit des Mauerwerks. Wer das nicht macht, spielt mit Feuer - auch wenn er kapillaraktive Materialien verwendet.Studien zeigen: 45 % aller Schäden entstehen, weil die Kapillarleitfähigkeit des Bestandsmauerwerks nicht berücksichtigt wurde. Eine alte Ziegelwand aus dem Jahr 1880 hat andere Eigenschaften als eine 1950er-Kalksteinwand. Der Bauphysiker muss das wissen. Und der Handwerker muss die Ergebnisse in die Ausführung übersetzen - mit dem richtigen Kleber, der richtigen Dicke, den richtigen Anschlüssen.

Was kostet das - und wer zahlt?

Eine kapillaraktive Innendämmung kostet zwischen 115 und 155 € pro Quadratmeter (brutto). Das ist teurer als eine konventionelle Dämmung. Aber: Sie ist die einzige, die denkmalrechtlich zulässig ist. Und sie wird gefördert. Das Bundesprogramm „Energieeffizient Sanieren“ zahlt bis zu 20 % der Kosten. Für denkmalgeschützte Gebäude gibt es zusätzlich bis zu 25.000 € von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Ab 2024 soll die Förderquote auf 25 % steigen - ein Zeichen, dass die Politik die Technik ernst nimmt.Die Wirtschaftlichkeit ist nicht einfach zu berechnen. In einem Gründerzeit-Haus mit 100 m² Außenwandfläche spart man etwa 15-25 % an Heizkosten. Das klingt wenig - aber wenn man bedenkt, dass man keine Fassade abbricht, keine Fassadenbalkone verliert und denkmalrechtlich auf der sicheren Seite ist, wird der Preis gerechtfertigt.

Was Experten sagen - und warum Kritik nicht ignoriert werden darf

Dipl.-Ing. Ansgar Brockmann vom Arbeitskreis Bautechnik der Landesdenkmalpfleger sagt: „Die kapillaraktive Innendämmung ist die einzige bauphysikalisch sichere Lösung.“ Prof. Hartmut Schickert vom DIBt bestätigt: „Sie gewährleistet Energieeinsparung und Substanzerhalt.“Doch es gibt auch warnende Stimmen. Dr. Thomas Künzel vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik sagt: „In 30 % der Fälle entstehen trotz fachgerechter Planung lokale Schäden.“ Warum? Weil die Kapillarleitfähigkeit nicht ausreicht, wenn das Mauerwerk zu dicht ist, oder weil der Putz nicht diffusionsoffen ist. Oder weil die Trocknungszeit nicht eingehalten wurde. Die Technik ist nicht magisch. Sie braucht Erfahrung.

Ein Handwerker, der nur normale Dämmungen kennt, ist hier überfordert. Es braucht 40 Weiterbildungsstunden in Bauphysik, Kenntnisse über historische Baustoffe und Erfahrung mit denkmalgerechten Sanierungen. Die Deutsche Energie-Agentur (dena) bietet seit 2020 einen 3-tägigen Lehrgang an - und 147 Fachleute haben ihn 2022 besucht. Das ist zu wenig. Die Nachfrage steigt.

Was Nutzer wirklich erleben - echte Erfahrungen aus der Praxis

Auf Altbauforen liest man beides. Ein Nutzer schreibt: „Nach fünf Jahren keine Schimmel, Heizkosten sanken um 15 %.“ Ein anderer: „Mit Remmers PU-Dämmung 30 % Ersparnis - aber nach drei Jahren Schimmel an den Fensterlaibungen.“ Warum? Die Anschlüsse wurden nicht richtig abgedichtet. Die Dämmung ist nicht das Problem - die Ausführung ist es.47 Fachhandwerker bewerteten kapillaraktive Systeme mit 3,8 von 5 Sternen. Die Feuchteregulation bekam 4,5 Sterne - die Wirtschaftlichkeit nur 3,2. Das sagt alles: Es funktioniert, wenn man es richtig macht. Aber es ist kein billiger Schnell-Effekt.

Was kommt als Nächstes - und warum das die Zukunft ist

Der Markt wächst mit 8,3 % pro Jahr. Im Jahr 2023 haben kapillaraktive Systeme bereits 42 % der Innendämmungen in Denkmälern ausgemacht - 2020 waren es nur 35 %. Xella hat 2023 eine neue Generation von Multipor-Platten vorgestellt, die 15 % bessere Kapillarleitfähigkeit hat. Remmers hat die PU-Platten durch Streifen ersetzt - flexibler, besser anpassbar. Die Bundesregierung plant ab 2024 eine Förderquote von 25 %. Und Prof. Martin Krus prognostiziert: Bis 2030 wird diese Technik die dominierende Lösung sein.Warum? Weil Außendämmungen in denkmalgeschützten Fassaden oft nicht erlaubt sind. Weil Dampfbremsen und Polystyrol zu viel Schaden anrichten. Und weil wir endlich lernen, alte Gebäude nicht wie Neubauten zu behandeln. Sie brauchen keine Hülle. Sie brauchen Respekt. Und eine Dämmung, die mit ihnen atmet.

Was Sie jetzt tun müssen - ein Praxischeck

Wenn Sie ein denkmalgeschütztes Haus sanieren wollen, fragen Sie sich:- Habe ich eine feuchtetechnische Berechnung für meine Wand? (Ohne sie: Nein.

- Hat mein Handwerker Erfahrung mit kapillaraktiven Systemen? (Frage nach konkreten Projekten - nicht nur nach Zertifikaten.)

- Wird der Klebemörtel mit der Dämmplatte kompatibel sein? (Nicht jeder Kleber ist gleich.)

- Wird der Putz diffusionsoffen sein? (Mineralischer Putz, kein Kunststoffputz.)

- Wie lange dauert die Trocknungszeit? (Mindestens 3-5 Tage pro Schicht - nicht schneller drängen.)

Es ist kein Projekt für einen Wochenend-Heimwerker. Aber für den, der es richtig macht: eine Investition, die das Gebäude rettet - und für die nächste Generation erhält.

Ist eine kapillaraktive Innendämmung für alle Denkmäler geeignet?

Nein. Sie ist ideal für Mauerwerke aus Ziegel, Kalkstein oder Lehm, die eine gewisse Kapillarleitfähigkeit haben. Bei stark verfugten, zementierten Wänden oder bei Gebäuden mit massivem Feuchtigkeitseintritt (z. B. durch kapillaren Grundwasseranstieg) ist sie oft nicht ausreichend. In solchen Fällen müssen zuerst die Ursachen der Feuchtigkeit beseitigt werden - sonst wird die Dämmung überfordert.

Kann ich eine kapillaraktive Dämmung selbst einbauen?

Nein. Die Planung erfordert bauphysikalische Berechnungen nach DIN-Normen, die nur Fachleute durchführen dürfen. Die Ausführung ist komplex: Die Anschlüsse an Fenster, Türen und Decken müssen feuchtetechnisch dicht, aber diffusionsoffen sein. Ein falscher Kleber oder ein falscher Putz macht das ganze System kaputt. Das ist kein Heimwerkerprojekt - das ist Spezialhandwerk.

Wie lange hält eine kapillaraktive Innendämmung?

Mineralische Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten sind dauerhaft stabil. Sie verrotten nicht, verlieren ihre Eigenschaften nicht und sind nicht anfällig für Schimmel. Die Haltbarkeit entspricht der des Gebäudes - vorausgesetzt, die Ausführung war korrekt und die Feuchtigkeit wird nicht durch andere Ursachen (z. B. undichte Dächer) neu eingetragen.

Warum ist die Dämmstärke so groß? Kann ich nicht einfach eine dünne, bessere Dämmung nehmen?

Weil kapillaraktive Materialien nicht so gut dämmen wie Polystyrol. Eine 6 cm starke Außendämmung aus Polyurethan erreicht denselben U-Wert wie 12-15 cm Kalziumsilikat. Das ist der Preis für die Diffusionsoffenheit. In Altbauten ist das oft akzeptabel - denn die Räume sind oft groß, und die Verluste an Raumhöhe sind geringer als der Verlust an historischer Substanz. Es geht nicht um maximale Energieeinsparung - sondern um nachhaltige Erhaltung.

Welche Fördermittel gibt es genau?

Das Bundesprogramm „Energieeffizient Sanieren“ der KfW fördert bis zu 20 % der Kosten. Für denkmalgeschützte Gebäude gibt es zusätzlich eine Förderung von bis zu 25.000 € von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Ab 2024 soll die KfW-Förderquote auf 25 % steigen. Die Förderung ist an die Einhaltung der bauphysikalischen Standards gebunden - eine feuchtetechnische Berechnung ist Pflicht.

Kann man kapillaraktive Dämmung auch in Kirchen oder öffentlichen Gebäuden einbauen?

Ja - und das wird immer häufiger gemacht. Kirchen, Schulen und Rathäuser aus dem 19. Jahrhundert sind besonders anfällig für Feuchteschäden durch hohe Luftfeuchtigkeit und große Raumvolumina. In 28 % der dokumentierten Sanierungen handelt es sich um solche öffentliche Gebäude. Die Technik ist hier sogar noch wichtiger, weil die Schäden oft schwerwiegender sind und die Sanierungskosten höher liegen.

Was ist der größte Fehler bei der Planung?

Der größte Fehler ist, die Kapillarleitfähigkeit des Bestandsmauerwerks zu ignorieren. Viele Planer nehmen an, dass alle alten Mauern gleich sind. Sie sind es nicht. Eine Ziegelwand aus dem Jahr 1860 hat eine andere Struktur als eine Kalksteinwand aus dem Jahr 1900. Ohne Prüfung des Mauerwerks - durch Bohrkerne oder Feuchtigkeitsmessung - ist jede Planung ein Glücksspiel.

Gibt es Alternativen zur kapillaraktiven Innendämmung?

Nur sehr eingeschränkt. Eine Außendämmung ist oft denkmalrechtlich nicht erlaubt. Eine Innendämmung mit Dampfbremse ist bauphysikalisch riskant und führt fast immer zu Schimmel. Eine Außenwandisolierung mit Holzfaserplatten ist nur möglich, wenn die Fassade nicht verändert werden darf. Die kapillaraktive Innendämmung ist derzeit die einzige Lösung, die sowohl energetisch wirksam als auch denkmalgerecht ist.

Kommentare

Koen Ellender

November 16, 2025Es ist faszinierend, wie sehr wir vergessen, dass Gebäude lebendige Systeme sind. Alte Mauern atmen, sie speichern, geben ab, regulieren - wie unsere Haut. Wir versuchen sie mit Kunststoffen zu verheilen, als wären sie Wunden, die wir abdichten müssen. Aber sie brauchen keinen Verband. Sie brauchen Respekt. Und manchmal den Mut, einfach mal nichts zu tun - oder nur das Notwendigste.

Die kapillare Aktivität ist kein technischer Trick. Es ist eine Haltung. Eine Art, mit der Zeit umzugehen. Nicht alles muss effizient sein. Manchmal muss es nur richtig sein.

Und wenn wir das verstehen, dann wird Sanierung nicht zur Kostenfalle, sondern zur Erinnerung daran, dass wir nicht die Herren der Dinge sind, sondern ihre Gäste.

Bernd Scholkemper

November 17, 2025Ich hab vor drei Jahren meine Altbauwohnung genau so sanieren lassen. Kalziumsilikat, mineralischer Putz, der richtige Kleber – alles nach Plan. Kein Schimmel, keine Kondenswasserflecken. Heizkosten runter um 18 %. Und das Schönste? Die Wände fühlen sich warm an, nicht kalt und trocken wie bei Polystyrol. Es ist, als würde das Haus wieder atmen.

Warum tun das nicht alle? Weil die Handwerker es nicht gelernt haben. Und die Planer nicht nachfragen. Es ist kein Mangel an Technik. Es ist ein Mangel an Wissen.

Claudia Fischer

November 18, 2025Ja, super. Kapillaraktiv. Diffusionsoffen. Alles schön und gut. Aber wer bezahlt das? Und wer haftet, wenn nach 2 Jahren trotzdem Schimmel kommt? Die Hersteller sagen, es sei perfekt. Die Handwerker sagen, sie wissen nicht, was sie tun. Und der Eigentümer zahlt 140 €/m² und bekommt ein Haus, das genauso feucht ist wie vorher.

Ich hab’s gesehen. In drei Häusern. Alle mit ‘denkmalgerechter’ Dämmung. Alle mit Schimmel an den Fensterlaibungen. Weil man den Putz nicht richtig abgedichtet hat. Weil die Luftfeuchtigkeit nicht gemessen wurde. Weil der Bauphysiker nur ein Zertifikat hat, aber keine Praxiserfahrung.

Das ist kein Heilmittel. Das ist ein teurer Glaube.

Aisling Doyle

November 18, 2025OMG. Ich hab das gelesen und hab geweint. Nicht wegen der Technik. Sondern weil ich endlich verstehe, warum meine Oma immer sagte: ‘Die Wände müssen atmen, sonst stirbt das Haus.’

Ich wuchs in einem 1870er Haus auf. Keine Dämmung. Aber auch kein Schimmel. Nur ein leichter Geruch nach Holz und Kalk. Ich dachte, das ist normal. Jetzt weiß ich: Das war Magie. Und wir haben sie durch Polystyrol ersetzt.

Wir haben vergessen, wie man mit alten Dingen umgeht. Wir wollen alles glatt, schnell, billig. Aber Häuser? Die brauchen Zeit. Die brauchen Liebe. Und manchmal… brauchen sie einfach nur Luft.

Ich werde meine Mutter überreden, das in ihrem Haus einzubauen. Und ich werde sie jeden Tag fragen, ob sie den Wind noch spürt.

Ann-Jorunn Aune

November 20, 2025Wussten Sie, dass diese ‘kapillaraktive Dämmung’ von der EU und der KfW finanziert wird, damit wir die alten Häuser nicht abreißen können? Weil die Bauindustrie neue Produkte verkaufen will? Die ‘Dampfbremsen’ sind doch die echte Lösung – sie halten die Feuchtigkeit raus. Aber nein, man will uns glauben machen, dass alte Ziegel ‘atmen’ müssen.

Das ist eine psychologische Manipulation. Sie wollen, dass wir uns schuldig fühlen, wenn wir nicht ‘nachhaltig’ sanieren. Aber wer sagt, dass ‘nachhaltig’ gleich ‘teuer’ ist?

Die Wahrheit? Die Regierung will uns dazu bringen, unsere Häuser nicht zu verkaufen. Weil sonst die Immobilienpreise fallen. Und die Mieten steigen. Und wir alle in Wohnungen mit Kunststoffwänden leben. Das ist kein Bauphysik-Problem. Das ist ein Machtspiel.

Franz Seguiel

November 21, 2025Ich danke dem Autor für diese klare, fundierte Darstellung. Es ist selten, dass technische Themen so menschlich und zugleich präzise vermittelt werden.

Der entscheidende Punkt ist nicht das Material, sondern die Kompetenz des Handwerkers. Ein System ist nur so gut wie seine Ausführung. Und hier hapert es massiv. Die Ausbildung in der Bauhandwerkskammer ist unzureichend. Es gibt keine verbindlichen Qualifikationsstandards für denkmalgerechte Sanierung.

Ich schlage vor: Ein bundesweiter Prüfungsstandard für Handwerker, der die bauphysikalische Grundlagen, historische Baustoffe und die spezifischen Anforderungen von Denkmälern abfragt. Nur so kann sichere Qualität gewährleistet werden.

Die Technik existiert. Die Politik fördert sie. Aber die Praxis bleibt hinterher. Und das ist das eigentliche Problem.

Ninke Kruger

November 22, 2025Ich hab das jetzt 5 Mal gelesen. Und jedes Mal hab ich mich geärgert. Warum? Weil hier wieder ein ‘Wissenschaftler’ mit Zahlen herumspielt, als wären sie Heilige Schrift. λ-Wert. μ-Wert. Sorptionsfähigkeit. Wer hat das gelesen? Wer versteht das?

Die meisten Hausbesitzer wissen nicht mal, was ein Dampfdiffusionswiderstand ist. Und trotzdem sollen sie 140 €/m² zahlen, nur weil ein Ingenieur mit einem Rechner rumgebastelt hat?

Das ist kein Sanierungskonzept. Das ist ein Betrug. Sie verkaufen Unsicherheit als Wissen. Und dann kriegen die Leute Schimmel, weil der Handwerker den falschen Kleber genommen hat. Und dann ist es wieder die Schuld des ‘Fehlverhaltens’ des Hausbesitzers.

Wenigstens hat die Frau mit dem PU-Streifen Recht: Die Lösung ist, die Fenster zu tauschen. Nicht die Wände zu verkleben.

Sina Rohde

November 24, 2025Ich hab das auch mal versucht, aber ich bin keine Fachkraft, also hab ich mir das alles aus dem Internet zusammengeklaut und dann einen Handwerker gefragt, der sagt, er macht das seit 30 Jahren, aber er hat noch nie was mit Kalziumsilikat gemacht, also hat er einfach den normalen Dämmkleber genommen und dann war es nach einem Jahr Schimmel und ich hab gedacht, das ist ja total blöd, aber ich hab ja auch nicht gewusst, dass es so kompliziert ist, und jetzt muss ich alles wieder rausmachen und das kostet wieder 10.000 Euro und ich hab nur eine kleine Wohnung und ich bin alleinerziehend und ich hab schon genug Stress und jetzt ist das auch noch kaputt und ich weiß nicht mehr weiter.

Und dann kommt so ein Artikel und sagt, ach ja, das ist alles so einfach, nur mit dem richtigen Kleber und der richtigen Berechnung, aber wer hat die Zeit dafür? Wer hat das Geld? Wer hat das Wissen? Und warum ist das nicht einfach für alle verständlich gemacht worden? Warum muss man ein Studium machen, um ein Haus zu sanieren? Das ist doch absurd.

Leonie Heinzman

November 24, 2025Ich hab das gelesen und hab sofort meinen Mann angerufen. Er ist Bauingenieur und hat gesagt, du hast recht, das ist die einzige Möglichkeit, die wirklich funktioniert. Wir haben ein 1905er Haus und die Wände sind total feucht, besonders im Winter. Wir haben schon 3 Handwerker gehabt, alle haben was anderes gesagt. Jetzt hab ich endlich einen klaren Plan.

Ich hab die Liste mit den Fragen ausgedruckt und zeig sie jedem, den wir ansprechen. Und ich sag: erst die Berechnung, dann der Kleber, dann der Putz. Kein Schnickschnack. Kein billiger Trick. Nur das, was wirklich funktioniert.

Und wenn jemand sagt, das ist zu teuer, dann sag ich: ja, aber das ist das letzte Mal, dass wir das machen. Wenn wir das nicht richtig machen, dann ist das Haus in 20 Jahren nur noch ein Haufen Trümmer. Und dann ist es zu spät.

Wir machen es. Und wir machen es richtig.

Carsten Nelk

November 25, 2025Die ganze Diskussion ist ein klassisches Beispiel für ideologisch verbrämte Pseudowissenschaft. Kapillaraktiv? Diffusionsoffen? Das sind Marketingbegriffe, die von den Materialherstellern erfunden wurden, um teurere Produkte zu verkaufen. Die alten Häuser haben 150 Jahre ohne Dämmung überlebt. Warum jetzt plötzlich? Weil die Energiekrise den Baukonzernen ein neues Geschäftsfeld eröffnet hat.

Die ‘Schimmelprobleme’ kommen nicht von der Dämmung, sondern von der schlechten Lüftung. Die Leute heizen zu wenig, lüften nicht richtig, und dann klagen sie über Schimmel. Und dann verkaufen sie ihnen eine teure Dämmung, statt ihnen beizubringen, wie man richtig lüftet.

Die Lösung? Nicht mehr Dämmung. Mehr Wärme. Und ein Fenster, das man öffnen kann.

Das ist kein Fortschritt. Das ist Ausbeutung.

David Melvin

November 25, 2025Interessant, aber ich hab ein paar Dinge übersehen. Die Zelluloseflocken haben einen niedrigeren λ-Wert als Kalziumsilikat – also bessere Dämmung. Aber sie sind anfälliger bei undichten Anschlüssen. Warum wird das nicht klarer gesagt? Weil die Hersteller von Kalziumsilikat das nicht wollen. Sie wollen, dass du ihr Produkt nimmst, weil es ‘sicherer’ ist. Aber wenn du eine gleichmäßige Wand hast, ist Zellulose besser. Und billiger.

Und Remmers PU-Streifen? Die sind gut, aber nur, wenn du einen Abstand von mindestens 2 cm hast. Sonst funktioniert die Kapillarität nicht. Das steht zwar im Text, aber nicht betont. Und das ist der entscheidende Punkt.

Es geht nicht um das Material. Es geht um die Konstruktion. Und das wird immer unterschätzt.

Rolf Bittner

November 27, 2025Das ist der Untergang der deutschen Baukultur. Wir haben 100 Jahre lang mit Ziegel und Kalk gebaut – und es hat funktioniert. Jetzt sollen wir mit diesem ‘kapillaraktiven’ Müll unsere Häuser verkleben, damit die Franzosen und die Holländer uns sagen, wie wir zu leben haben?

Wir haben eine eigene Tradition. Wir haben unsere eigenen Baustoffe. Und jetzt sollen wir uns von einer EU-Richtlinie und einem deutschen Ingenieur sagen lassen, wie wir unsere eigenen Häuser sanieren?

Nein. Wir brauchen keine ‘Diffusionsoffenheit’. Wir brauchen Stärke. Wir brauchen Kultur. Wir brauchen keine Kunststoffplatten. Wir brauchen Stein. Und Holz. Und Handarbeit.

Das ist nicht Sanierung. Das ist Verrat an unserem Erbe.

Schreibe einen Kommentar