Wenn du eine Wohnung barrierefrei umbaust oder ein neues Haus planst, dann geht es nicht nur darum, einen Rollstuhl durch die Tür zu schieben. Es geht darum, dass jemand mit eingeschränkter Mobilität, Sehbehinderung, oder einfach nur mit einem Kinderwagen oder schwerem Einkauf die Tür ohne Hilfe öffnen, den Flur entlanggehen und sich wenden kann - ohne fremde Hilfe. Die DIN 18040 ist die einzige verbindliche Regel in Deutschland, die genau vorschreibt, wie das funktioniert. Viele Planer und Handwerker machen hier Fehler - oft, weil sie die Details nicht kennen. Hier sind die echten Maße, die zählen.

Was ist die DIN 18040 und warum ist sie wichtig?

Die DIN 18040 ist keine Empfehlung. Sie ist die nationale Norm für barrierefreies Bauen in Deutschland. Seit 2010 gilt sie als verbindliche Grundlage für alle Neubauten und größeren Sanierungen. Sie wurde vom Deutschen Institut für Normung entwickelt und berücksichtigt nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern auch Menschen mit Seh- oder Hörbehinderung, ältere Menschen, Kinder, oder einfach Leute mit Einkaufstaschen. Die Norm will, dass Räume für alle nutzbar sind - in der allgemein üblichen Weise. Das bedeutet: Keine Sonderlösungen, keine Umwege, keine Hilfsmittel nötig.

Die Norm ist in drei Teile aufgeteilt. Für Türen und Flure ist vor allem Teil 2 (DIN 18040-2:2011-09) relevant. Teil 1 (DIN 18040-1:2010-10) regelt die Verkehrsflächen. Beide Teile zusammen bilden die Basis für jede barrierefreie Planung. Wer sie ignoriert, baut nicht nur unpraktisch - er baut rechtswidrig, wenn es um öffentliche oder geförderte Wohnungen geht.

Mindestbreite von Türen: 80 cm ist nicht genug

Die häufigste Fehlannahme: Eine Tür mit 80 cm Breite ist barrierefrei. Das ist falsch. Die DIN 18040 verlangt für alle Türen in Verkehrsflächen - also Flure, Bad, Küche, Wohnzimmer - eine mindestens 90 cm breite lichte Öffnung. Das ist die reine Öffnungsweite, ohne Rahmen, ohne Beschläge. 80 cm reichen nur für private Zimmer, wie Schlafzimmer, wenn sie nicht als Verkehrsfläche gelten. Aber selbst dort: Wenn jemand mit einem Rollstuhl oder Gehhilfe hinein muss, ist 90 cm die realistische Untergrenze.

Die Höhe der Tür ist ebenso entscheidend. Sie muss mindestens 2,05 Meter hoch sein. Das ist nicht nur für Rollstuhlfahrer wichtig, sondern auch für großgewachsene Menschen. In vielen Altbauten sind Türen noch 1,98 Meter hoch - das ist heute nicht mehr akzeptabel. Die lichte Durchgangshöhe über Fluren und Treppen beträgt 2,20 Meter, aber Türen selbst dürfen bei 2,05 Metern bleiben. Das ist eine klare Abgrenzung.

Der Kraftaufwand zum Öffnen ist ein weiterer Punkt, den viele vergessen. Die Tür darf maximal 30 Newton Kraft erfordern, um geöffnet oder geschlossen zu werden. Das entspricht ungefähr dem Gewicht von drei Litern Milch, die du anhebst. Ein schwerer Türschließer oder ein verkratzter Scharnier macht das unmöglich. Elektrische Türöffner oder leichte Druckknopf-Schließsysteme sind hier die Lösung. Mechanische Türschließer mit Dämpfung sind oft besser als starke Federmechanismen.

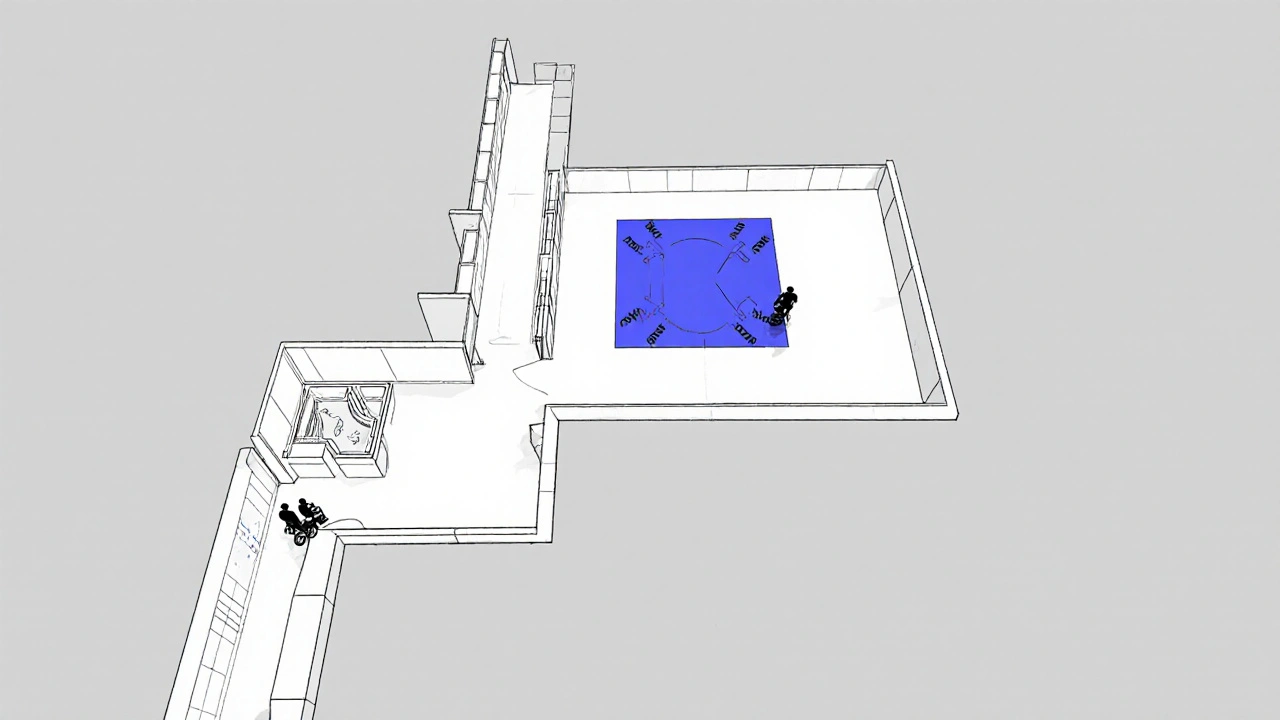

Wenderadien: Die häufigste Baustelle

Ein Wenderadius ist die Fläche, auf der sich ein Rollstuhlfahrer oder jemand mit Gehhilfe drehen kann. Die meisten Planer denken, ein Kreis mit 1,50 Meter Durchmesser reicht. Das ist zu wenig. Die DIN 18040 verlangt für allgemeine Verkehrsflächen eine mindestens 150 cm breite Fläche. Das ist nicht der Radius - das ist die Breite des Flurs. Nur so kann ein Rollstuhl sicher wenden, ohne an Wänden oder Möbeln hängenzubleiben.

Es gibt eine Ausnahme: Wenn ein Flur nicht länger als 6 Meter ist, und vor und nach diesem Abschnitt eine Wendefläche von mindestens 150 cm x 150 cm vorhanden ist, dann reicht eine Breite von 120 cm. Viele Planer nutzen diese Regel, aber sie vergessen die Voraussetzung: Wendemöglichkeit vor und nach. Wenn der Flur 5 Meter lang ist, aber am Ende nur eine Wand ist, dann ist 120 cm nicht erlaubt. Das ist ein häufiger Fehler bei Sanierungen in Altbauten - und führt zu Beanstandungen durch Bauaufsicht.

Wo sich zwei Personen begegnen - etwa in einem Flur, der zwischen zwei Wohnungen verläuft - muss nach spätestens 15 Metern eine Begegnungsfläche von 180 cm x 180 cm vorgesehen sein. Das ist kein Luxus. Das ist Notwendigkeit. Stell dir vor, zwei Rollstuhlfahrer treffen sich in einem engen Flur. Wer weicht aus? Wer bleibt stehen? Die Begegnungsfläche löst das Problem. Sie ist oft die letzte Baustelle, die vergessen wird, weil sie nicht in den Grundriss passt.

Bewegungsflächen in Wohnräumen

Nicht nur Flure müssen barrierefrei sein. Auch Räume brauchen Platz zum Bewegen. In Bädern, Küchen und Wohnzimmern muss mindestens eine Fläche von 1,20 Meter x 1,20 Meter frei bleiben. Das ist die minimale Drehfläche für einen Rollstuhl. In der Küche reicht das nicht für das Arbeiten am Herd oder Waschbecken. Hier sollte man idealerweise 1,50 Meter x 1,50 Meter planen. Die DIN 18040 sagt nur das Minimum - aber wer wirklich barrierefrei baut, geht darüber hinaus.

Im Bad ist besonders wichtig: Der Duschbereich muss mindestens 120 cm x 120 cm groß sein, und die Tür muss nach außen aufgehen, damit im Notfall Hilfe leisten kann. Der WC-Bereich braucht seitlich mindestens 80 cm Freiraum, damit man sich seitlich vom Rollstuhl auf die Toilette verlagern kann. Das ist kein Vorschlag - das ist Vorschrift.

Was kommt nach der DIN 18040?

Die DIN 18040 ist nicht ewig gültig. Seit 2021 gibt es die europäische Norm DIN EN 17210, die langsam die deutsche Norm ablöst. Sie ist umfassender, vor allem bei Außenbereichen, Treppen und Beleuchtung. Die neue Fassung wird im September 2026 veröffentlicht. Experten erwarten, dass bis 2027 alle nationalen Regelungen durch die europäische Norm ersetzt sind.

Die guten Nachrichten: Die Maße für Türen und Wenderadien bleiben weitgehend gleich. Die 90 cm Türbreite, die 150 cm Flurbreite, die 180 cm Begegnungsfläche - das wird nicht verschwinden. Die Änderungen betreffen eher Details wie Taktilleitstreifen, Kontraste, oder die Position von Schaltern. Wer heute nach DIN 18040 plant, baut nicht veraltet - er baut zukunftssicher.

Praktische Tipps für Planer und Bauherren

- Miss die lichte Öffnung, nicht den Rahmen. Die Türöffnung ist die reine Öffnung zwischen den Anschlägen - nicht die Breite des Türrahmens.

- Vermeide Türschwellen. Selbst 5 mm Höhe sind ein Stolperrisiko. Nutze ebenerdige Übergänge oder flache Rampen.

- Prüfe den Kraftaufwand. Teste die Tür mit einem Kraftmesser - 30 Newton ist die Obergrenze. Wenn du sie mit einer Hand nicht leicht öffnen kannst, ist sie zu schwer.

- Denk an die Wendeflächen. Ein 120 cm breiter Flur ist nur legal, wenn vor und nach ihm eine Wendefläche von 150 cm x 150 cm existiert. Zeichne das im Plan ein.

- Verwende Kontraste. Türgriffe und Türrahmen sollten vom Wandfarbton abheben. Das hilft Menschen mit Sehbehinderung, die Tür zu erkennen.

Ein weiterer Tipp: Lass die Pläne von einem zertifizierten Barrierefreiheitsexperten prüfen. Die Architektenkammer Bayern bietet Fortbildungen an, die 80 Stunden dauern - und das ist nicht übertrieben. Die Norm ist technisch präzise, aber schwer verständlich. Ein Fehler in der Planung kostet später tausende Euro an Nacharbeiten.

Warum das alles wichtig ist

Deutschland altert. 2020 waren 21,5 % der Bevölkerung über 65. 2040 werden es 30,2 % sein. Das bedeutet: Jeder zweite Haushalt wird irgendwann barrierefreien Wohnraum brauchen. Es geht nicht nur um Menschen mit Behinderung. Es geht um dich, wenn du mit 70 nicht mehr die Treppe hochkommst. Es geht um deine Eltern, wenn sie einen Sturz riskieren. Es geht um deine Kinder, wenn sie einen Kinderwagen durch die Tür schieben müssen.

Die DIN 18040 ist keine Belastung. Sie ist eine Investition in Lebensqualität. Wer heute barrierefrei baut, baut für alle - und für die Zukunft.

Ist eine 80 cm breite Tür barrierefrei?

Nein. Für Türen in Verkehrsflächen - also Flure, Bad, Küche, Wohnzimmer - verlangt die DIN 18040 eine lichte Öffnungsweite von mindestens 90 cm. Eine 80 cm breite Tür ist nur in privaten Zimmern wie Schlafzimmern erlaubt, wenn sie nicht als Hauptverkehrsfläche genutzt wird. Aber selbst dort ist 90 cm die empfohlene Mindestbreite für echte Barrierefreiheit.

Was ist der Unterschied zwischen Wenderadius und Flurbreite?

Der Wenderadius ist die Fläche, auf der sich ein Rollstuhl drehen kann - meist ein Kreis mit 1,50 Meter Durchmesser. Die Flurbreite ist die Breite des gesamten Flurs, in dem man sich bewegt. Die DIN 18040 schreibt für Verkehrsflächen eine Flurbreite von mindestens 150 cm vor. Die Wendefläche ist ein Teil davon, aber nicht das Gleiche. Ein 120 cm breiter Flur ist nur erlaubt, wenn vor und nach ihm eine Wendefläche von 150 cm x 150 cm existiert.

Darf eine Tür nach innen aufgehen?

In Bädern und WC-Räumen darf eine Tür nur nach innen aufgehen, wenn sie nicht als Hauptverkehrsfläche dient und eine alternative Notausgangsmöglichkeit besteht. In Fluren und Wohnbereichen muss die Tür immer nach außen aufgehen, damit im Notfall oder bei einem Sturz Hilfe leisten kann. Eine Tür, die nach innen aufgeht, kann bei einem Sturz den Flur blockieren - das ist lebensgefährlich.

Wie viel Kraft darf eine Tür zum Öffnen kosten?

Maximal 30 Newton. Das ist etwa das Gewicht von drei Litern Milch. Wenn du die Tür mit einer Hand nicht leicht öffnen kannst, ist sie zu schwer. Das gilt für alle Türen in barrierefreien Bereichen. Mechanische Türschließer mit starker Federkraft oder verkratzte Scharniere machen das unmöglich. Elektrische Öffner oder leichte Druckknopf-Schließsysteme sind die bessere Lösung.

Gibt es Ausnahmen für Altbauten?

Nein. Die DIN 18040 gilt auch für Sanierungen, wenn die Baukosten 10 % des Neubauwerts übersteigen. Bei kleineren Renovierungen sind Ausnahmen möglich, aber nur, wenn die Barrierefreiheit nicht technisch machbar ist - und das ist selten der Fall. Viele Kommunen gewähren Fördermittel für Sanierungen, wenn die Norm eingehalten wird. Es gibt keine Rechtfertigung, die Maße zu ignorieren.

Kommentare

Enna Sheey

November 22, 2025Also ich find’s krass, dass man immer noch Leute trifft, die denken, 80 cm Tür reicht… 🙄 Da braucht man ja nur einen Kinderwagen mit Einkaufstaschen dran zu hängen und schon ist der Flur ein Hindernisparcours. Wer baut denn noch so?!

Astrid Gutierrez Jimenez

November 22, 2025Ja klar, 90 cm… aber wer misst das eigentlich? Ich hab neulich nen Handwerker gesehen, der die Tür mit nem Maßband gemessen hat – und dabei den Rahmen mitgezählt. Die haben’s echt nicht drauf.

Lena Razzouk

November 23, 2025ACH DU LIEBE HIMMEL!! 😱 Ich hab neulich nen Bekannten besucht – Tür war 85 cm, und der Rollstuhl blieb stecken!! Der Mann musste 20 Minuten warten, bis seine Tochter kam und ihn rausgeholt hat!! Das ist kein Fehler, das ist ein Verbrechen!! 🚫♿️ Wer das macht, sollte keine Baugenehmigung kriegen!!

Jerry Schulz

November 23, 2025Die 30 Newton sind ne Zahl die jeder vergisst ich hab ne Tür die geht auf aber der Scharnier quietscht so dass man denkt es ist ne Alarmanlage und dann kommt noch der Türschließer der fast nen Arm abreißt das ist nicht barrierefrei das ist eine Foltermethode

Dumitru alina

November 25, 2025Ich finde es wichtig, dass wir hier nicht nur über Normen reden, sondern über Menschlichkeit. Jeder Mensch verdient es, ohne Angst durch eine Tür zu gehen. Das ist kein Luxus, das ist ein Grundrecht. Danke für die klare Aufklärung.

Stefanie Koveal

November 26, 2025WENDEFLÄCHE??!! Ich hab neulich in nem Altbau nen Flur gesehen, der war so schmal, dass man sich drehen musste wie ein Tänzer auf nem Stuhl – und dann noch ne Tür, die nach innen aufging – ich hab fast geweint 😭 Das ist kein Wohnen, das ist ein Horrorfilm mit Mietvertrag!!

Ulrich Krause

November 27, 202590 cm Tür? Cool. Aber hast du schon mal versucht, nen Rollstuhl durch ne Tür zu schieben, die nach innen aufgeht und gleichzeitig ne Stufe hat? Nein? Dann hör auf zu reden und mach was sinnvolles.

wolfram wolfram

November 28, 2025Es ist unerträglich, wie oft die DIN 18040-2:2011-09 falsch zitiert wird. Die lichte Öffnungsweite ist definiert als der Abstand zwischen den Anschlägen, NICHT zwischen den Rahmenkanten. Wer das nicht versteht, sollte nicht in der Bauindustrie arbeiten. Die Verwendung von „mindestens 90 cm“ ohne Verweis auf die genaue Normstelle ist unprofessionell und irreführend.

Uta Mcnatt

November 29, 2025Nein, die Tür muss nicht nach außen aufgehen. Die Norm sagt nur, dass sie es *sollte*, wenn es technisch machbar ist. Und in Altbauten ist das oft nicht der Fall. Ihr übertreibt hier.

Angela Writes

Dezember 1, 2025Barrierefreiheit ist kein Bonus, sie ist die Grundlage einer menschenwürdigen Gesellschaft. Wer heute baut, baut nicht nur für sich – er baut für die Großmutter, die Nachbarin, den Kollegen mit Verletzung, für die Zukunft. Die DIN 18040 ist kein Hindernis – sie ist ein Spiegel unserer Werte. Und wenn wir sie ignorieren, dann ignorieren wir uns selbst.

Jannes Bergmann

Dezember 1, 202590 cm? Pfft. Ich hab ne Tür mit 85 cm und nein, ich brauch keinen Rollstuhl, ich bin fit 😎 Aber wenn du willst, kann ich dir nen Schraubenzieher leihen und du drehst die Tür raus. #BarrierefreiheitIsOverrated

Schreibe einen Kommentar