Was ist eigentlich Rückstauschutz und warum ist er so wichtig?

Stell dir vor, es regnet so stark, dass die Kanalisation überläuft. Das Abwasser aus den Straßen fließt nicht mehr ab, sondern drückt sich zurück - direkt in deine Hausrohre. Plötzlich steht das Wasser im Keller, die Waschmaschine läuft, die Toilette spült, und alles wird zur braunen Brühe. Das ist kein Film, das passiert jedes Jahr in Österreich und Deutschland. Und wenn du keinen Rückstauschutz hast, dann bist du allein mit dem Schaden. Die Kosten? Im Durchschnitt 35.000 Euro pro Fall. Die Lösung? Ein funktionierender Rückstauschutz. Nicht optional. Nicht nur für Neubauten. Sondern für jedes Haus, das unterhalb der Rückstauebene liegt.

Wie funktioniert Rückstauschutz? Zwei Techniken, eine Regel

Es gibt zwei Hauptwege, um dein Haus vor Rückstau zu schützen: aktiv und passiv. Beide arbeiten nach unterschiedlichen Prinzipien, aber nur einer bietet echten, zuverlässigen Schutz für Wohnräume.

Der passive Rückstauschutz nutzt mechanische Klappen oder Ventile. Diese sitzen in den Abwasserleitungen und öffnen sich, wenn Wasser nach außen fließt. Sobald das Wasser von außen zurückdrängt, klappt sich die Dichtlippe zu - wie ein Einwegventil. Das klingt einfach, und es ist auch günstig. Aber: Wenn oben eine Waschmaschine läuft und unten die Klappe zu ist, bleibt das Wasser einfach stehen. Und wenn die Klappe verklebt ist, weil sie selten benutzt wird? Dann hilft sie gar nichts. Laut DIN EN 13564 müssen diese Klappen mindestens 30 cm unter der Bodenhöhe installiert sein. Aber das reicht nicht, wenn du eine Toilette oder eine Küche im Keller hast.

Der aktive Rückstauschutz ist das, was Fachleute wirklich empfehlen. Hier kommt die Abwasserhebeanlage zum Einsatz. Sie besteht aus einem Sammelbehälter, einer oder zwei Pumpen und einer Druckleitung. Alles, was unten abfließt - aus Waschmaschine, Spüle, Toilette - wird in den Behälter gesammelt. Sobald das Wasser einen bestimmten Stand erreicht, startet die Pumpe und pumpt alles bis über die Rückstauebene hinaus. Der entscheidende Vorteil? Selbst wenn die Pumpe ausfällt, bleibt das Abwasser im Behälter. Es fließt nicht zurück. Und du kannst weiter duschen, waschen, spülen - auch wenn draußen die Kanalisation überläuft. Das ist kein Luxus. Das ist Sicherheit.

Wo wird was installiert? Die drei gängigen Einbauvarianten

Die Art der Installation hängt davon ab, ob du ein Neubau hast oder sanierst. Bei Neubauten ist der Einbau in die Bodenplatte die Standardlösung. Die Hebeanlage oder die Klappe wird im Fundament versteckt. Optisch sauber, aber schwer zugänglich. Bei Wartung oder Reparatur muss der Boden aufgebrochen werden - teuer und aufwendig.

Bei Altbauten ist der freiliegende Einbau die praktischere Wahl. Die Anlage wird an der Wand montiert, meist im Keller oder in einem Abstellraum. Kein Bohren, kein Aufbrechen. Der Vorteil? Du siehst sofort, ob etwas nicht stimmt. Du kannst die Pumpe reinigen, die Klappe prüfen, ohne einen Handwerker rufen zu müssen. Und das ist wichtig. Denn Wartung ist kein Bonus - das ist Pflicht. Die Stadt Freiburg empfiehlt mindestens eine jährliche Inspektion. Nach Starkregen? Nochmal prüfen.

Die dritte Variante ist der Erdeinbau vor dem Haus. Hier wird ein Schacht vor der Fassade gebaut, in dem der Rückstauverschluss sitzt. Das ist besonders sinnvoll, wenn du den Anschluss an die öffentliche Kanalisation erneuern musst. Aber: Es braucht Platz vor dem Haus, und es ist nur für die Hauptleitung geeignet. Für Einzelgeräte wie die Waschmaschine hilft das nicht.

Wann ist eine Hebeanlage Pflicht? Die Regeln der TGA

Nicht jede Rückstauklappe ist erlaubt. Die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) hat klare Regeln: Wenn du im Keller eine Küche, ein Badezimmer oder eine Waschmaschine hast, die unterhalb der Rückstauebene liegt, dann darfst du nur eine Abwasserhebeanlage verwenden. Keine Klappen. Keine Ausnahmen. Warum? Weil bei einem Rückstau nicht nur Schmutzwasser, sondern auch Fäkalien zurückfließen. Und das ist nicht nur eklig - das ist gesundheitlich gefährlich. Die EU-Richtlinie 2023/876, die bis 2025 in Kraft tritt, wird das noch strenger machen: In Überschwemmungsgebieten muss jeder Neubau mit aktiver Sicherung ausgestattet sein.

Und noch ein wichtiger Punkt: Die Sicherheitshöhe. Die Druckleitung der Hebeanlage muss mindestens 10 cm über dem höchsten möglichen Wasserspiegel im Kanal enden. Oder 1,5-fach den Querschnitt der Leitung. Sonst entsteht ein Saughebereffekt - das Wasser wird zurückgesogen. Das passiert oft, wenn Handwerker die Anlage falsch einbauen. Deshalb: Lass dir ein Rückstaugutachten erstellen. Das kostet rund 350 Euro, aber es verhindert teure Fehler.

Wartung: Nicht vergessen, sonst ist der Schutz weg

Ein Rückstauschutz, der nicht gewartet wird, ist wie ein Airbag, der nie getestet wurde. Die meisten Schäden entstehen nicht durch den Rückstau selbst, sondern durch eine defekte oder verklebte Klappe. Bei passiven Systemen verkleben die Dichtlippen, wenn sie lange nicht geöffnet werden. Bei Hebeanlagen kann sich Schlamm im Sammelbehälter ansammeln, die Pumpen verstopfen, oder die Steuerung versagt.

Hersteller wie Kessel und Geberit empfehlen mindestens zwei Wartungen pro Jahr. Nach jedem Starkregen? Nochmal prüfen. Was du tun kannst: Den Behälter reinigen, die Pumpen testen, die Klappe manuell öffnen und schließen. Und: Dokumentiere alles. Ein Wartungsbuch hilft dir, wenn du später mit der Versicherung streitest.

Versicherung: Ohne Schutz, kein Geld

Das ist der härteste Punkt: Deine Hausrat- oder Gebäudeversicherung zahlt nur, wenn du einen funktionierenden Rückstauschutz hast. Die Allianz, die AXA, die ERGO - alle haben das in ihren Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) festgeschrieben. Seit 2015 ist das Standard. Wenn du keinen Schutz hast und dein Keller überflutet wird, bekommst du keinen Cent. Nicht für den Teppich. Nicht für die Heizung. Nicht für die Möbel. Und das, obwohl du nicht schuld bist.

Die Kosten für eine Hebeanlage? Zwischen 3.000 und 15.000 Euro, je nach Komplexität. Eine einfache Klappe kostet 1.500 Euro. Der Schaden bei einem Ausfall? 35.000 Euro. Das ist kein Investitionsgespräch. Das ist eine Versicherung gegen den größten Haus-Schaden, den du dir vorstellen kannst. Und die Versicherung zahlt auch nicht für die Reparatur der Anlage - nur für den Schaden, wenn sie fehlt. Also: Installieren. Warten. Dokumentieren.

Der Markt und die Zukunft: Was kommt als Nächstes?

Der Markt wächst. Seit 2020 haben 68 % der Neubauten in Deutschland einen Rückstauschutz. Bei Bestandsgebäuden sind es nur 32 %. Das ist zu wenig. Der Deutsche Wetterdienst sagt: Starkregen nimmt um 15 % pro Jahrzehnt zu. Das bedeutet: Die Probleme werden nicht weniger, sondern mehr.

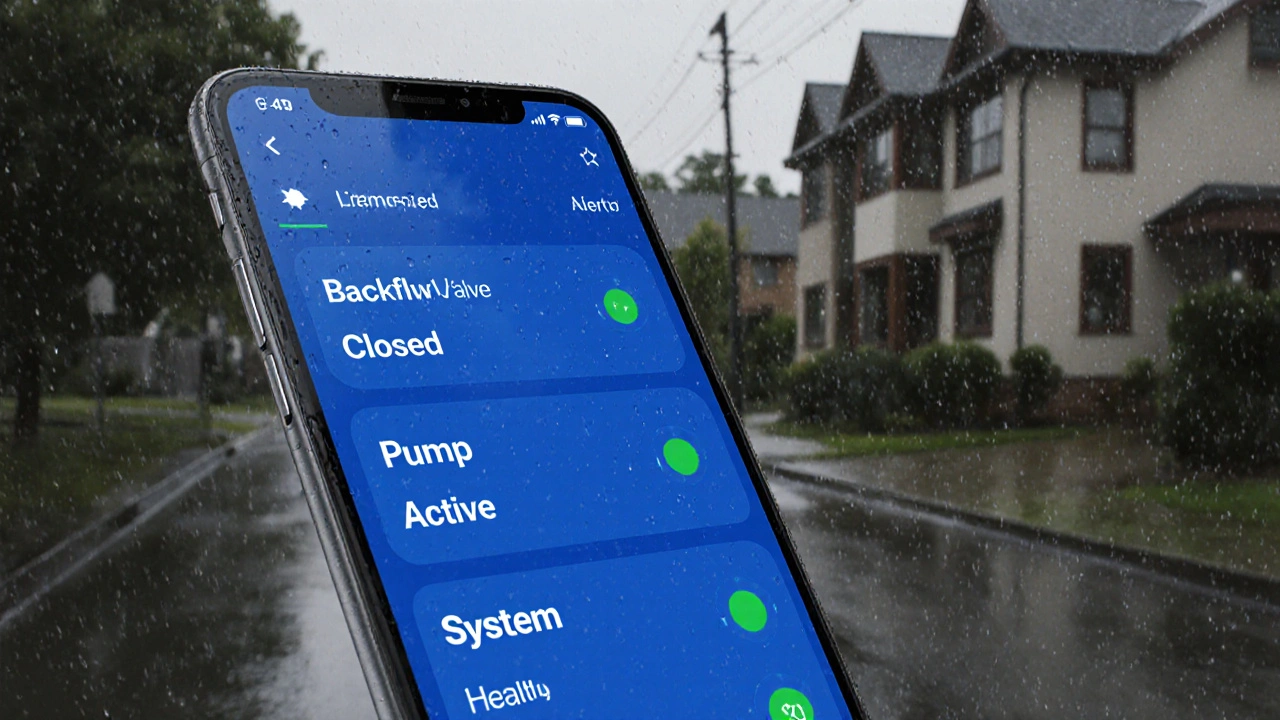

Die Technik entwickelt sich. Kessel hat 2023 das System SmartProtect vorgestellt. Es überwacht die Anlage per App. Wenn die Pumpe läuft, wenn die Klappe geschlossen ist, wenn etwas nicht stimmt - du bekommst eine Nachricht auf dein Handy. Das ist der nächste Schritt: vernetzter Schutz. Bald wird es auch in Smart-Home-Systeme integriert sein. Und die EU plant bis 2025 verbindliche Vorgaben für alle Neubauten in gefährdeten Zonen.

Die Marktführer sind klar: Kessel mit 45 %, Geberit mit 28 %. Grundfos und andere folgen. Die Preise bleiben stabil, aber die Nachfrage steigt. Und wer jetzt nicht handelt, zahlt später doppelt - mit Geld und mit Stress.

Was tun, wenn du unsicher bist?

Wenn du nicht weißt, ob dein Haus gefährdet ist: Hole ein Gutachten ein. Prüfe, wo deine Abflussrohre liegen. Mess die Bodenhöhe im Keller. Vergleiche sie mit der Rückstauebene deiner Gemeinde - die findest du beim örtlichen Wasserwerk. Wenn du unter der Ebene liegst, dann brauchst du Schutz. Und zwar jetzt. Nicht nächstes Jahr. Nicht wenn es regnet. Jetzt.

Kein Schutz = Keine Versicherung. Keine Wartung = Kein Schutz. Keine Hebeanlage bei Sanitär im Keller = Keine Rechtssicherheit. Das ist kein Risiko. Das ist eine klare, messbare Gefahr. Und du kannst sie beseitigen - mit der richtigen Technik, der richtigen Wartung und dem richtigen Wissen.

Kommentare

Jörg Gerlach

November 25, 2025Endlich mal ein Beitrag, der klar macht, dass das kein Luxus ist, sondern absolute Notwendigkeit. Ich hab vor 3 Jahren meine Hebeanlage nach einem kleinen Rückstau nachinstalliert. War die beste Investition meines Lebens. Kein Stress, keine Angst beim Regen.

Wartung? Jedes Jahr im Frühjahr checke ich die Pumpe selbst. Zehn Minuten Arbeit, und ich schlaf ruhig.

Dries De Schepper

November 27, 2025DAS IST EIN WITZ! Du glaubst ernsthaft, dass eine Pumpe im Keller dich vor Fäkalien rettet? Hahaha! Ich hab meine Klappe seit 15 Jahren und kein Problem. Die Stadt zahlt doch eh, wenn’s mal klappt. Und wenn nicht? Na dann halt neues Wohnzimmer. Was soll’s? Der Regen kommt doch nicht jeden Tag. Wer so viel Angst hat, soll in den Bergen wohnen.

Rick Bauer

November 27, 2025Ich hab’s doch immer gesagt: Die Regierung will uns verarschen. Erst zwingen sie uns zu diesen teuren Hebeanlagen, dann sagen sie, wir müssten sie jährlich warten – und wenn wir’s nicht machen, zahlt die Versicherung nicht. Das ist kein Schutz, das ist ein System. Wer profitiert? Die Hersteller. Die Handwerker. Die Versicherer. Und du? Du zahlst. Und glaubst, du bist schlau, weil du ‘Sicherheit’ hast.

Ich hab meinen Keller mit Sandsäcken abgepflastert. Funktioniert. Und kostet 50 Euro.

Patrick Sargent

November 28, 2025Also ich hab das Gefühl, das ist alles nur ein großes Geschäft. Wer hat denn die Rückstauebene festgelegt? Die Stadt? Die Versicherung? Oder der Typ, der die Pumpe verkauft? Ich hab neulich gesehen, wie ein Typ mit einem Messgerät im Keller rumgelaufen ist und gesagt hat, ich sei ‘gefährdet’. Ich hab ihm gesagt, ich hab ‘ne Klappe. Der hat nur gelacht. Ich glaub, das ist alles nur Angstmache für Geld.

Nicole Bauer

November 29, 2025Ich hab vor zwei Jahren einen Rückstau-Gutachter rufen lassen, weil ich unsicher war. Hatte keine Ahnung, dass meine Waschmaschine 12 cm unter der Rückstauebene steht. Jetzt hab ich eine Hebeanlage – und es war der beste Tag in meiner Renovierungsgeschichte.

Wartung ist kein Aufwand, es ist Routine. Ich putze den Behälter mit Essig und Wasser, checke die Pumpe – 20 Minuten alle 6 Monate. Kein Handwerker nötig. Und ich hab’s dokumentiert. Versicherung hat’s sogar als Bonus anerkannt.

Ida Finnstø

November 29, 2025Die technischen Spezifikationen gemäß DIN EN 13564 und TGA-Richtlinien sind entscheidend, insbesondere die hydraulische Abstandshalterung der Druckleitung zur Vermeidung von Saughebereffekten. Die Einhaltung der 1,5-fachen Querschnittsregel ist oft vernachlässigt, was zu Rückströmungsrisiken führt. Eine integrierte Überwachung über IoT-Protokolle wäre zukunftsweisend, besonders in klimatisch intensivierten Regionen.

Ella DP Krossen

November 29, 2025Es ist interessant, wie wir uns an Technik klammern, um uns vor etwas zu schützen, das eigentlich Teil der Natur ist. Der Regen kommt. Die Kanalisation überlastet sich. Das ist kein Fehler des Systems – das ist ein Signal. Wir bauen immer höhere Wände, stärkere Pumpen, aber fragen uns nie: Warum bauen wir überhaupt so nah an den Flüssen? Warum leben wir so tief in den Städten, wo das Wasser einfach zurückkommt?

Vielleicht brauchen wir nicht mehr Technik. Vielleicht brauchen wir weniger Beton.

Peter Friedl

November 30, 2025Klappe is enough. Warum so viel geld für ne pumpe? Ich hab 2010 ne klappe einbauen lassen und nie probleme. Die anderen sind nur übertreibn. Und warten? Wer macht das schon? Ich checke nur wenns riecht. Und dann ruf ich den handwerker. Fertig.

Angela Allmond

Dezember 2, 2025Und wer sagt, dass die Hebeanlage nicht auch versagt? Die Pumpen gehen kaputt, die Steuerung kriegt Stromausfall, und dann fließt das Wasser trotzdem zurück. Das ist ein falsches Sicherheitsgefühl. Und die Versicherung? Die zahlt eh nur, wenn du alles perfekt hast – und wer kontrolliert das? Die Stadt? Die hat keine Zeit. Also: Kein Schutz = kein Geld. Aber mit Schutz = auch kein Geld, wenn die Pumpe ausfällt. Alles nur ein Kreislauf der Angst.

Nils Seitz

Dezember 3, 2025Ich hab ne Klappe. Hab sie 2020 einbauen lassen. Seitdem hab ich keinen Rückstau. Aber jetzt sagt man, ich müsste die durch ne Hebeanlage ersetzen? Warum? Weil die Firma Kessel mehr verkaufen will? Ich hab keine Küche im Keller. Nur ne Waschmaschine. Und die steht auf nem Sockel. Das reicht. Die Regeln sind immer zu streng. Wer hat die erfunden? Ein Ingenieur, der nie in nem Keller war.

Atarah Sauter

Dezember 5, 2025Hört auf zu diskutieren und handelt! Jeder Tag, den ihr wartet, ist ein Tag, an dem euer Keller unter Wasser steht. Ich hab 3 Häuser gerettet mit einfachen Hebeanlagen. Kein Theater. Kein Gequatsche. Nur Technik. Und Wartung. Und jetzt schaut, wie viele Leute dankbar sind. Macht es. Jetzt. Eure Zukunft wird es euch danken.

Schreibe einen Kommentar