Wenn du dich jemals gefragt hast, wie ein dezentrales Netzwerk wie Bitcoin jede Transaktion prüfen kann, ohne die komplette Datenmenge zu durchsuchen, dann bist du hier richtig. Der Kernmechanismus heißt Merkle‑Baum - ein cleverer Baum aus Hash‑Werten, der es Blockchains ermöglicht, Daten schnell und sicher zu verifizieren.

Wichtige Punkte

- Ein Merkle‑Baum fasst beliebig viele Datenblöcke zu einem einzigen Hash‑Wert, dem Merkle‑Root, zusammen.

- Durch die Hashfunktion kann jede Veränderung im Datenbestand sofort erkannt werden.

- Blockchains nutzen Merkle‑Wurzeln, um die Integrität von Transaktionen zu garantieren, ohne die gesamte Kette zu speichern.

- Der Ansatz reduziert den Speicher‑ und Netzwerkaufwand massiv.

- Erweiterungen wie Merkle‑Patricia‑Trie ermöglichen komplexere Strukturen, etwa für Smart Contracts.

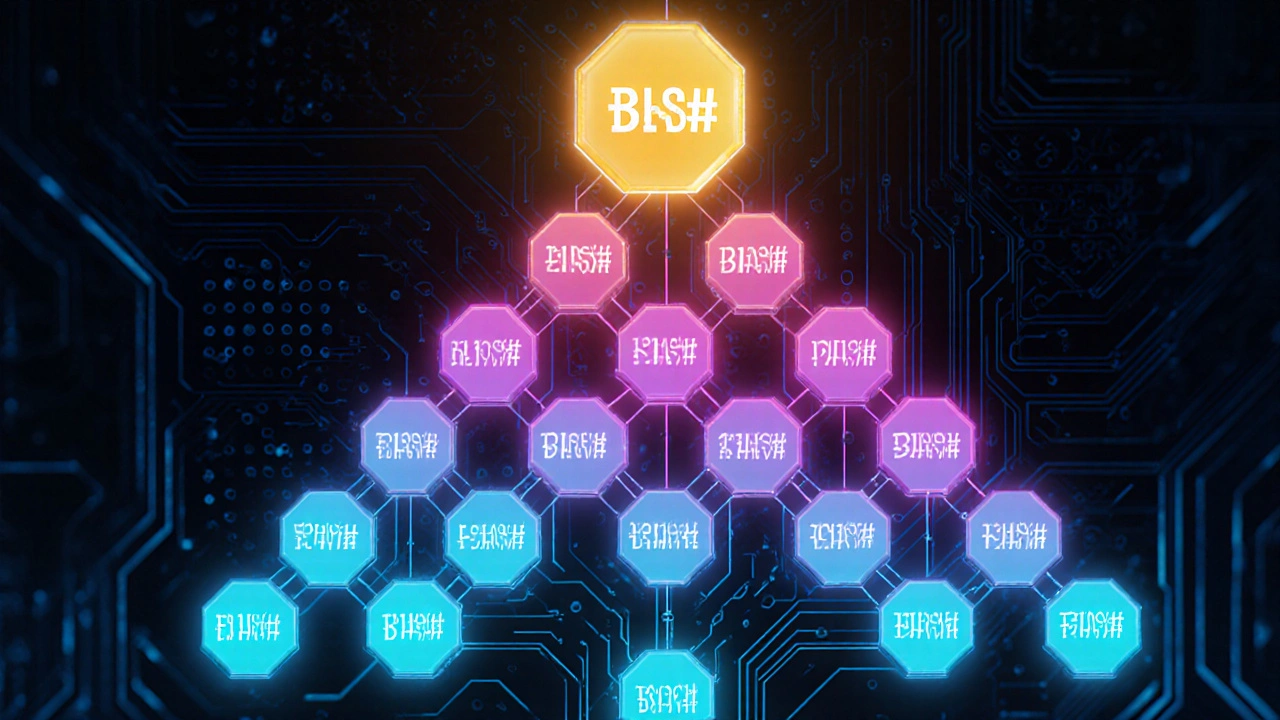

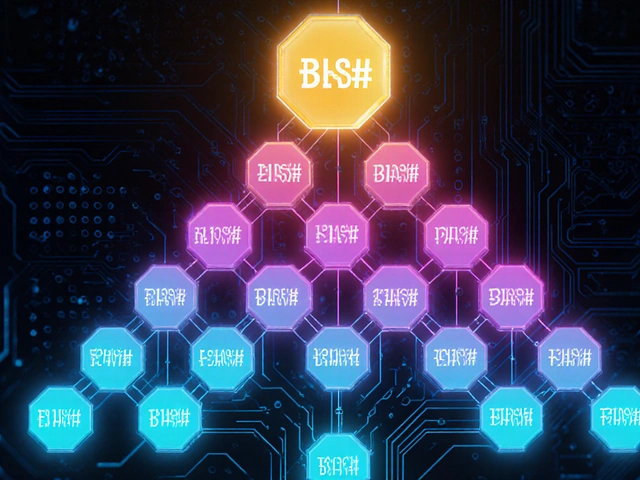

Was ist ein Merkle‑Baum?

Ein Merkle‑Baum ist ein binärer Baum, bei dem jeder Blattknoten einen Hash einer Daten‑ bzw. Transaktionseinheit enthält und jeder innere Knoten den kombinierte Hash seiner Kindknoten. Dieser Aufbau sorgt dafür, dass jede Änderung im Blatt sofort den Root‑Hash verändert - das ist das zentrale Prüfsignal.

Wie funktioniert eine Hashfunktion?

Eine Hashfunktion ist ein mathematischer Algorithmus, der beliebige Eingabedaten in einen fix‑längen Ausgabewert (Hash) umwandelt. Gängige Algorithmen in Blockchains sind SHA‑256 (Bitcoin) und Keccak‑256 (Ethereum). Die wichtigsten Eigenschaften sind Determiniertheit, Kollisionsresistenz und Einwegfunktion.

Der Einsatz in einer Blockchain

Eine Blockchain ist ein verteiltes, unveränderliches Ledger, das Transaktionen in Blöcken chronologisch verknüpft. Jeder Block enthält einen Merkle‑Root, der alle Transaktionen des Blocks zusammenfasst. So kann jeder Knoten im Netzwerk mit nur dem Root‑Hash die Integrität der gesamten Transaktionsliste prüfen.

Aufbau eines Bitcoin‑Blocks

Im Bitcoin‑Netzwerk sieht ein Block folgendermaßen aus:

- Block‑Header (Version, vorheriger Block‑Hash, Merkle‑Root, Timestamp, Difficulty, Nonce)

- Liste der Transaktionen

Der Merkle‑Root ist der oberste Hash, der aus allen Transaktions‑Hashes berechnet wird. Beim Mining wird dieser Root‑Hash zusammen mit anderen Header‑Daten gehasht, bis das Ergebnis die geforderte Ziel‑Schwelle (Proof‑of‑Work) erfüllt.

Vorteile für Datenintegrität und Verifikation

Durch den Merkle‑Baum entstehen mehrere praktische Vorteile:

- Effiziente Nachweise: Ein einzelner Merkle‑Proof reicht, um eine bestimmte Transaktion zu verifizieren, ohne den kompletten Block zu besitzen.

- Skalierbarkeit: Netzwerkknoten können leicht entscheiden, ob sie einen Block komplett herunterladen müssen.

- Sicherheit: Jede Manipulation an einem Blatt wirkt sich sofort auf den Root‑Hash aus, wodurch Angriffe praktisch unmöglich werden.

Vergleich zu klassischen Datenstrukturen

| Kriterium | Merkle‑Baum | Lineare Liste |

|---|---|---|

| Integritätsprüfung | Ein einziger Root‑Hash reicht | Vollständiger Scan nötig |

| Nachweisgröße | Logarithmisch (O(log n)) | Linear (O(n)) |

| Speicherbedarf | Nur Hashes zusätzlich | Keine Overhead, aber weniger sicher |

| Einsatz in Dezentralen Netzen | Optimiert für Peer‑to‑Peer | Unpraktisch bei verteilter Validierung |

Praktische Anwendung und Tools

Entwickler, die mit Blockchain‑Daten arbeiten, nutzen Bibliotheken wie bitcoinjs-lib (JavaScript) oder pysha3 (Python), um Merkle‑Proofs zu erstellen. Beispiel aus Python:

import hashlib

def merkle_root(leaves):

while len(leaves) > 1:

if len(leaves) % 2 == 1:

leaves.append(leaves[-1])

leaves = [hashlib.sha256(leaves[i] + leaves[i+1]).digest() for i in range(0, len(leaves), 2)]

return leaves[0]

Ein solcher Code kann verwendet werden, um off‑chain Daten (z.B. IoT‑Messwerte) zu verifizieren, bevor sie auf einer Blockchain gespeichert werden.

Erweiterungen: Merkle‑Patricia‑Trie

Die Ethereum‑Plattform nutzt einen Merkle‑Patricia‑Trie eine Kombination aus Merkle‑Baum und Patricia‑Trie, die Schlüssel‑Wert‑Paare effizient verwaltet. Das ermöglicht schnelle Zustands‑Updates für Smart Contracts und reduziert die Größe der Zustands‑Daten, die jeder Knoten speichern muss.

Häufig gestellte Fragen

FAQ

Wie entsteht der Merkle‑Root genau?

Alle Transaktions‑Hashes werden paarweise zusammengefasst und erneut gehasht. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis nur noch ein einziger Hash übrig bleibt - das ist der Merkle‑Root.

Warum ist der Merkle‑Proof kleiner als der gesamte Block?

Ein Merkle‑Proof besteht nur aus den benachbarten Hash‑Paaren entlang des Pfades vom Blatt zum Root. Die Größe wächst logarithmisch zur Anzahl der Transaktionen, nicht linear.

Kann ein Merkle‑Baum manipuliert werden, wenn ein Angreifer den Root‑Hash fälscht?

Nein - weil die Hashfunktion kollisionsresistent ist, müsste der Angreifer alle darunterliegenden Blatt‑Hashes kennen und gleichzeitig ändern, was praktisch unmöglich ist.

Verwendet jede Blockchain Merkle‑Bäume?

Fast alle großen Public‑Blockchains setzen Merkle‑Bäume ein, aber die konkrete Umsetzung (z.B. Merkle‑Patricia‑Trie bei Ethereum) kann variieren.

Wie kann ich selbst einen Merkle‑Proof prüfen?

Nutze die gleichen Hash‑ und Kombinationsregeln wie beim Erzeugen des Baums: Hash des Ausgangs‑Blatts, dann schrittweise mit den im Proof angegebenen Nachbarschafts‑Hashes kombinieren, bis du den gemeldeten Root‑Hash erreichst.

Zusammenfassung

Der Merkle‑Baum ist das Rückgrat der Datenintegrität in modernen Blockchains. Durch das Prinzip, Hashes über mehrere Ebenen zu aggregieren, wird es möglich, einzelne Transaktionen schnell zu verifizieren, Speicher‑ und Netzwerk‑Kosten zu senken und Manipulationen praktisch unmöglich zu machen. Egal, ob du Bitcoin‑Miner, Ethereum‑Entwickler oder einfach nur neugierig bist - das Verständnis dieses Baumes öffnet die Tür zu allen weiteren Konzepten von dezentralen Systemen.

Schreibe einen Kommentar